|

1. 地域再生計画策定について

(1) 「リバーリバイブみよし」三次水環境再生計画の概要

三次市(人口約61,100人)は平成16年4月に旧三次市と君田村、布野村、作木村、吉舎町、三良坂町、三和町、甲奴町の1市4町3村が合併して誕生した。

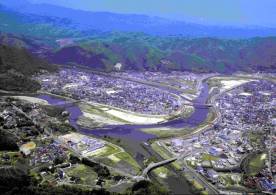

市は中国地方のほぼ中心に位置し、東西を結ぶ中国縦貫自動車道や山陽・山陰を結ぶ国道やJRが交差し、中国地方の経済・産業・生活を支える拠点都市となっており、下流市町村の水源となっている江の川をはじめ西城川、馬洗川などが市内を流れ、中心部で合流している。

この合流点では、川魚の「鮎」を活かした約430年の歴史をもつ鵜飼が夏季の3ヶ月間行われており、毎年5,000人の鵜飼乗船客で賑わう重要な観光資源となっている。また、春には鮭の稚魚を放流するイベントや河川堤防敷で開催されるマラソン大会、広い川原の親水公園整備など、日頃から水に親しむ機会を提供し、川に密接した観光・イベントが盛んに行われる「川のまち」として歩んでいる。

市内中心部で合流する西城川、馬洗川、江の川

しかしながら、平成16年度末現在の住民基本台帳人口(外国人含む)61,253人に対して、汚水処理対象人口は約26,000人(汚水処理施設整備率43.0%)であり、川の環境保全に加え、生活環境の向上、下流市町村の水源としての役割からもその整備は市全体の課題となっている。

「リバーリバイブみよし」三次市環境再生計画は、こうした課題に対して、汚水処理施設整備交付金(地域再生法に基づく)を活用しながら社会基盤施設である汚水処理施設整備を進めることにより、良好な居住空間の形成と水環境の保全による川の再生を促進し、観光や親水といった川との係わりを深めて「鵜飼」「親水マラソン」「カヌー」などの漁労・観光の「資源」としての川を再生させて経済・産業・生活の地域発展に取り組むものである。

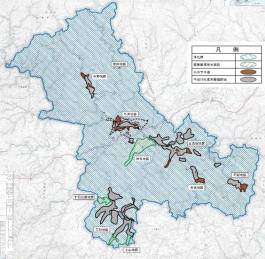

具体的な汚水処理施設の整備は、既に都市計画・集落の連担性などを勘案して、公共下水道事業(国交省所管)・農業集落排水事業(農水省所管)・浄化槽設置整備事業(環境省所管)の3事業が市内の各地区で実施されていた。

公共下水道事業では、三次地区・三良坂地区・吉舎地区・布野地区・甲奴地区で事業認可を受け、未整備となっている管渠・処理場整備を行っている。

また、農業集落排水事業では、事業計画を実施している神杉地区・上山地区・下羽出庭地区の未整備施設(管渠、処理場)の整備を行い、浄化槽設置整備事業では、集合処理区域以外の区域において、市町村設置型、個人設置型の浄化槽設置を進めている。

広範囲に及ぶ三次市の汚水処理施設整備事業

(2) 計画策定のプロセス

従来から住民の意向として、都市部のような水洗化や生活廃水の処理施設設備の要望が多く寄せられており、各省庁が所管していた補助金制度を活用して汚水処理施設整備事業を実施していた。

また、合併前に実施された汚水処理施設に関するアンケート調査でも各市町村からそうした要望が多く寄せられており、「新市まちづくり計画」(平成16年度策定)の基本施策の中にも"快適で便利な定住のまちづくり"、"美しい水と緑の環境を守り育てるまちづくり"を盛り込み、新市においても居住環境整備や環境保全の観点に基づく汚水処理施設整備を優先的に推進することとしていた。

一方、広島県庁においても下水道室公共下水グループに、下水道事業を所管する国交省から、新設される地域再生法に基づく汚水処理施設整備交付金を活用できそうな地域をリストアップし、制度提案を促進するよう依頼があり、交付金制度の要件である2事業以上の汚水処理施設整備を行っている市町に対して、電話やメールなどで制度提案への呼びかけを行っていた。地域再生法施行前の制度自体が不明瞭な段階から各市町に対して、新たな情報を積極的に提示し、制度内容の周知に努めていた。

そうした状況の中で、17年1月に下水道室(下水道事業)、生活基盤室(農業集落排水事業)、一般廃棄物対策室(浄化槽設置事業)による合同説明会が開催され、地域再生計画の具体的内容が公表された。三次市は今回施行される地域再生法に汚水処理施設整備交付金があるのを知り、それを活用した地域再生計画を申請することとなった。

地域再生計画の申請体制としては、三次市水道局クリーン下水道室が庁内の市全体の政策を所管する企画調整グループと協働して、「新市まちづくり計画」との整合性を図りながら地域再生計画を策定した。

なお、県の下水道室公共下水グループなどの各関係部署とは、書類の申請方法や記入方法など、形式的な調整を重ねた。

|