|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 温泉観光の低迷により、北陸有数の温泉地「山代温泉」を抱える加賀市では、旅館の移転・廃業が続いていた。中心市街地の空洞化、賑わい喪失を危惧した市は、旅館跡地を買い取り、交流拠点施設を建設した。施設の運営管理はNPO組織「はづちを」に委託した結果、年間700万円のコスト削減が図られ、日帰り観光客数の下げ止まり効果も見受けられた。地域の有志により運営組織として設立されたNPOと自治体が、上手く協働している事例であり、全国的に同様な施設の指定管理者制度への移行が増えていくと思われ、大いに参考となる一例である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

1. アウトソーシングに至った経緯1−1.施設が立地する加賀市の概況 加賀市は石川県南端、福井県との県境に位置し、北は日本海、南はあわら市(福井県)に接する人口約6万7千人の城下町であり、千古の由来を誇る温泉などの天恵の自然環境と、温暖で四季の変化に富んだ自然条件のもとに立地している。

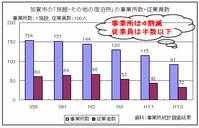

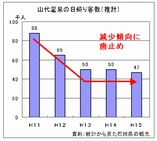

1−2. 温泉観光の低迷山代温泉の観光入込み客数は、昭和61年に年間185万人であったものが、平成15年には約4割減の109万人にまで落ち込んでいる。その結果、加賀市の主力産業である「旅館・その他の宿泊所」業は、ピーク時に比べて、事業所数では4割減、従業者数では半数以下にまで落ち込んでしまっている。往時は、団体客を旅館内に囲い込む戦略を中心に発展してきたが、今後は、日帰りや個人客への対応、県内利用者の取り込みが重要となってきた。

1−3. 交流施設「はづちを楽堂」の建設 山代温泉の共同浴場である総湯界わいの地区では、かつて18軒あった旅館が、移転や廃業によって5軒まで減った。中心市街地の空洞化、賑わい喪失を危惧した加賀市長は、平成13年2月末に観光協会や商店街、まちづくり協議会、区町会、青年団など地域の有志に呼びかけ、「山代温泉活性化検討委員会」を立上げ、旅館跡地に“いやしのゾーン”と“もてなしのゾーン”を核とする施設整備の方針検討を依頼した。 1−4.運営団体の「はづちを」誕生管理・運営については、市が「民に任せた方が地元のニーズに応えやすく、コスト面でも効率的」という理由で、既存の民間団体・組織の中から引き受け手を探したが、施設の性格上、商業利用が制限されることや継続的な管理運営が求められることから、引き受け手は現れなかった。

「山代温泉活性化検討委員会」メンバーのうち、このような状況を見かねた旅館、商店の若手経営者らが「まちの活性化につながれば」と引き受けることとなり、その管理運営組織として非営利活動市民団体「はづちを」が平成13年12月に設立された。「はづちを」の名は、総合芸術家で狂言師の故野村万之丞氏が命名した、地元の服部神社に祭られる機織りの神、天羽槌雄(あめのはづちを)神に由来する。平成16年4月現在、正会員22名、賛助会員17団体26個人、ボランティア会員9名で構成されている。 2. 効果検証2−1.施設運営コストの抑制「はづちを」の財源は事業による収益、事業に伴い生じる公的助成金、会員の会費及び寄付金である。平成15年度の収支は、売上高1200万円に対し、280万円の経常利益が発生している(事例表4-1参照)。

この一因として人件費の低廉さが挙げられる。「はづちを楽堂」の常勤職員(有給)は男性1名、女性3名の計4名(事務局長1名、経理・労務・広報担当の事務員1名、茶店・物販担当2名)おり、給料は時給制の一律800円であり、延べ700万円と非常に低く抑えられている。 2−2.交流人口の増加 NPOならでは柔軟な発想により、老若男女を問わず、住民や観光客がふれあえる様々な交流機会を提供しており、まちの回遊性向上や賑わい創出に貢献している。特に近年、減少著しかった日帰り観光客が、平成14年のオープン以降、下げ止まりとなった。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 前の事例へ ← | → 次のページへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| ページ 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|

★★ 本ページは内閣府からの委託により、財団法人関西情報・産業活性化センターが運営しています。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||